2023年国家自然科学基金委中医学(H31)项目申请和资助情况分析

廖星1,2, 张冬梅1,3, 王洋1,4, 毕明刚1*

(1.国家自然科学基金委员会 医学科学部,北京 100085;

2.中国中医科学院 中医临床基础医学研究所,北京 100700;

3.北京中医药大学 东直门医院,北京 100700;

4.辽宁中医药大学,沈阳 100085)

[摘要] 随着国家自然基金委对中医药基础研究的不断的资助和推动,中医药学基础研究和交叉应用等方面得到不断延伸和快速发展,中医药基础研究整体水平得到了显著提高,在“说清楚,讲明白”中医药诊疗机制上做出了重要贡献,为中医药基础研究和行业发展提供了基准保障。该文主要围绕中医学H31代码下2023年国家自然科学基金申请和资助项目,从项目类型、分支代码、科学属性问题、依托单位和地区、研究方向和关键词等方面进行剖析,梳理了中医学(H31)当前资助项目的基本特点,同时解析了课题申报过程中存在的相关问题,并提出了若干建议,以期为中医药学领域相关学者提供参考。2023年H31代码下共接收3类项目(面上项目、青年科学基金项目、地区科学基金项目)申请书8 334份,是5年来持续增多的又一历史新高。然而,资助比例依然呈下降趋势,申请者之间激烈竞争。2023年H31代码下3类项目总共资助了804项,较之2022年总的资助经费减少,面上项目和地区项目平均资助金额降到了近5年历史最低。分析发现H31代码下的分支研究和所关注的研究问题发展不平衡,鲜有研究关注中医原创理论,部分研究脱离中医药特点及研究规律,研究者存在套路化和模式化科研思路。此外,科研诚信问题仍然需要作为项目申请人遵循的首要原则。

[摘要] 随着国家自然基金委对中医药基础研究的不断的资助和推动,中医药学基础研究和交叉应用等方面得到不断延伸和快速发展,中医药基础研究整体水平得到了显著提高,在“说清楚,讲明白”中医药诊疗机制上做出了重要贡献,为中医药基础研究和行业发展提供了基准保障。该文主要围绕中医学H31代码下2023年国家自然科学基金申请和资助项目,从项目类型、分支代码、科学属性问题、依托单位和地区、研究方向和关键词等方面进行剖析,梳理了中医学(H31)当前资助项目的基本特点,同时解析了课题申报过程中存在的相关问题,并提出了若干建议,以期为中医药学领域相关学者提供参考。2023年H31代码下共接收3类项目(面上项目、青年科学基金项目、地区科学基金项目)申请书8 334份,是5年来持续增多的又一历史新高。然而,资助比例依然呈下降趋势,申请者之间激烈竞争。2023年H31代码下3类项目总共资助了804项,较之2022年总的资助经费减少,面上项目和地区项目平均资助金额降到了近5年历史最低。分析发现H31代码下的分支研究和所关注的研究问题发展不平衡,鲜有研究关注中医原创理论,部分研究脱离中医药特点及研究规律,研究者存在套路化和模式化科研思路。此外,科研诚信问题仍然需要作为项目申请人遵循的首要原则。

国家自然科学基金委员会(以下简称“国自然基金委”)作为我国自然科学基础研究资助的主渠道之一,自1986年成立以来,坚持以基础研究为主线,遵循学科发展和人才成长规律,有力助推了我国中医药学的快速发展。自1987年中医药领域首次获批43个面上项目资助伊始,在过去的36年里,国自然基金委的持续关注和对中医药科学研究的大力支持,使得中医药学领域相继在针灸、中药、中医学、中西医结合等多学科领域内培养了大量学科优秀人才和科研骨干力量,产出了一批具有国内外影响力的原创成果。中医学(H31)每年的课题申请和资助量在中医药3个一级代码中均占比最大,其下设有二级代码21个,从H3101依次递进至H3121(详见增强出版附加材料),包括的研究方向为中医基础理论、中医临床基础、针灸推拿、民族医学、中医学研究新技术与新方法,基本涵盖了中医学的研究范畴和学科全貌。本文主要围绕2023年国自然基金委中医学(H31)3类项目(面上项目、青年科学基金项目、地区科学基金项目)的申报现状和资助格局,分析中医学项目申请和资助概况以及存在问题,并结合中医药学科发展规划,提出进一步完善的建议。

01近5年中医学(H31)3类项目申报和资助情况

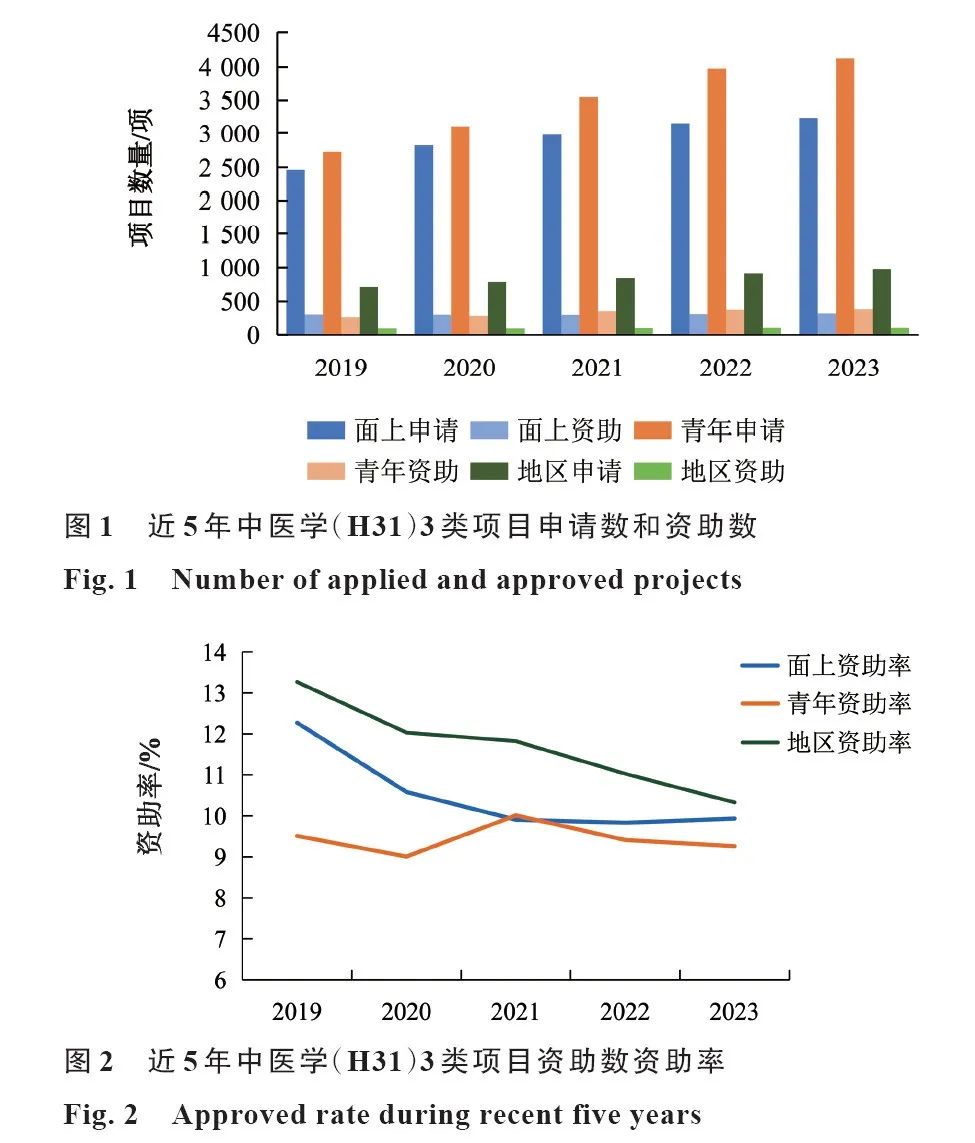

在国家自然科学基金资助体系中,面上项目、青年科学基金项目(以下简称“青年项目”)和地区科学基金项目(以下简称“地区项目”)是每年资助的主体,其定位各有侧重,相辅相成。2019至2023年5年间,中医学(H31)此3类项目的申请数量变化、资助数量和资助率变化,见图1和图2。5年间3类项目的申请量逐年递增,至2023年,3类项目合计申请总数已达8 334项,较2019年相比总体增长41.35%;其中面上项目、青年项目、地区项目的申请增长率分别为31.28%、50.87%、39.51%。3类项目5年累计资助项目数(资助率)分别为1 526项(10.42%)、1 650项(9.44%)、486项(11.62%)。然而,就资助率而言,图2显示面上项目连续3年、青年项目连续2年资助率低于10%,地区项目近5年资助率逐年下降,3类项目总资助率只降未升。2023年3类项目资助率分别为9.94%、9.26%、10.33%,其中地区资助率更是创下历史新低。

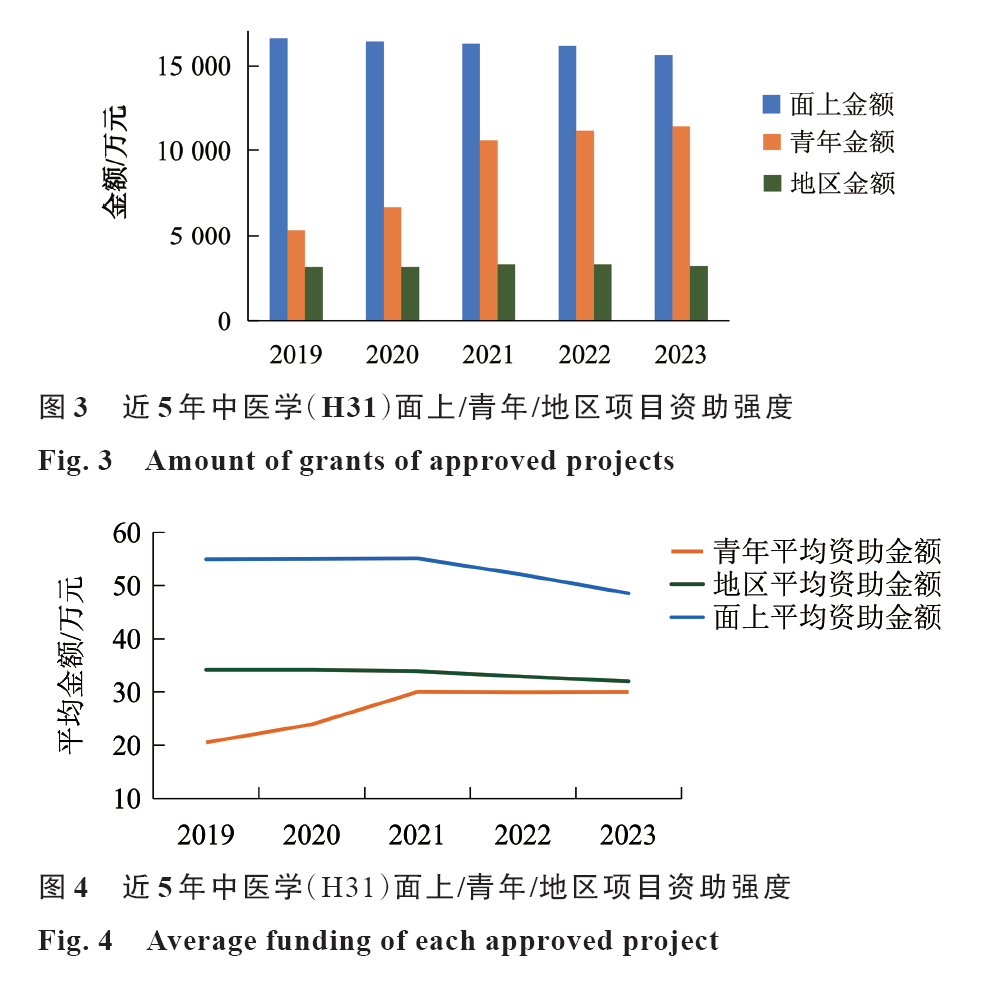

图3和图4为3类项目近5年资助经费,累积资助经费分别为80 924万元、45 290万元、16 229万元,共计14.24亿元人民币。以2021年为分水岭,青年基金的单项资助强度在此之前呈逐步上升趋势,在此之后因实施每个项目30万的包干制而趋于水平;另外2类项目的平均资助强度则无太多波动,但自2021年起甚至有下降趋势。2023年面上项目平均资助金额为48.52万元/项,地区项目为31.99万元/项。

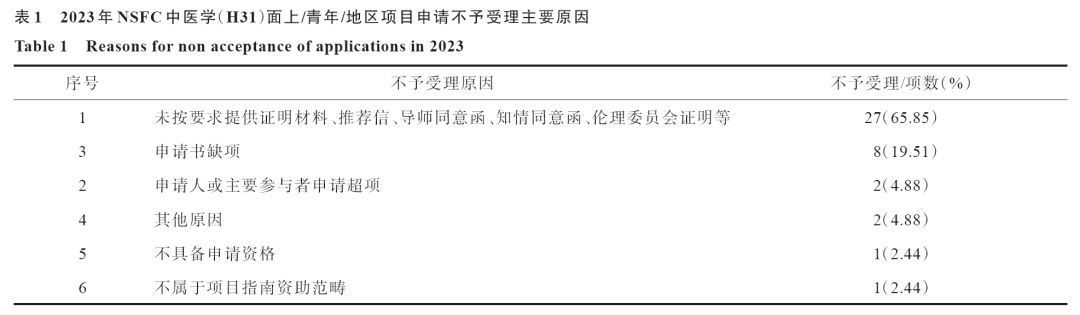

2.1 申请和资助概况 医学科学部10处中医学科本年度共受理面、青、地项目申请8 334项,约占全部申请总数的2.99%、占医学科学部申请总数的9.47%。其中面上项目3 231项(占医学部面上项目申请总数9.23%)、青年项目4 125项(占医学部青年项目申请总数9.32%)、地区项目978项(占医学部地区项目申请总数11.17%)。按照有关规定,在对收到的8 334申请项目初审环节中,有41项因形式不合格未能通过初审(主要原因见表1)。最终各类项目不予受理41项,其中面上项目21项、青年项目16项、地区项目4项。

在经过同行通讯评审、学科评审组会议审议之后,三类项目资助项目数(资助率)分别为321项(9.94%)、382项(9.26%)、101项(10.33%);资助金额方面,本学科除青年项目实施包干制每个项目固定为30万元外,面上和地区项目平均资助额度分别为48.4万元/项、31.9万元/项,共计30 259万元。此外,在2023年101项申报的“源自于临床实践的科学问题探索研究”(即“临床专项”)中批准了2项面上项目资助,其实际资助率仅为1.98%。

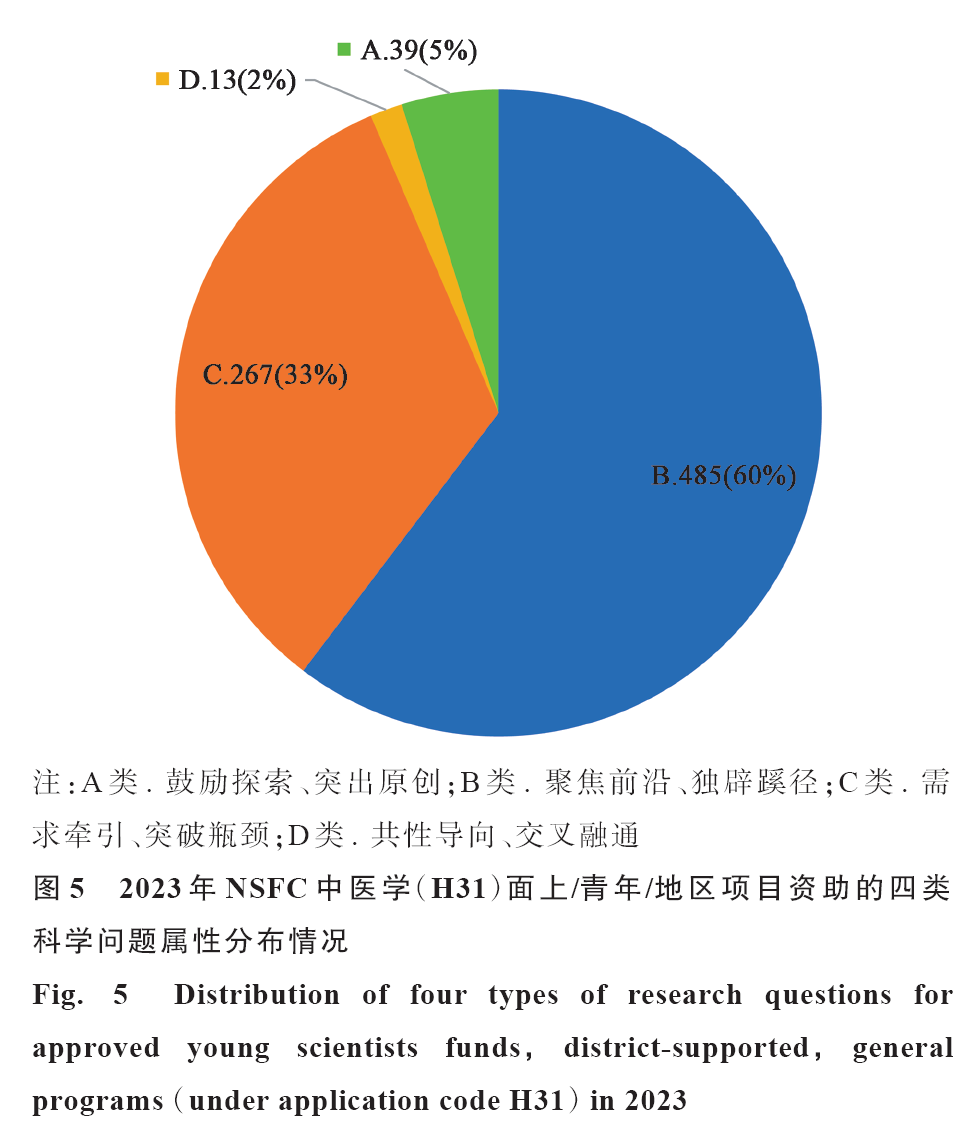

2.2 资助项目科学属性问题和学科代码分布 在获得资助的804个项目中,4类科学问题属性分布见图5,代码分布情况,见图6。2023年获得资助的科学问题属性以B聚焦前沿、独辟蹊径最多(485项,占比60%),其次为C需求牵引、突破瓶颈(267项,33%),A鼓励探索、突出原创(39项,5%),最后为 D共性导向、交叉融通(13项,2%)。

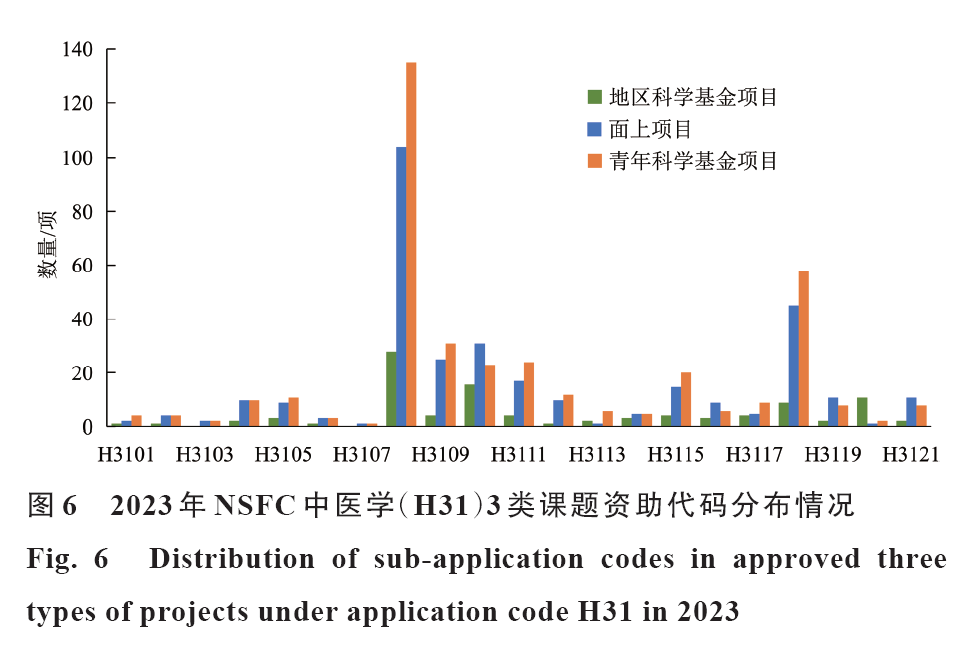

2023年获得资助的代码以H3108(中医内科学)最多,总计267项;其次为H3118(中医针灸推拿),总计112项;H3110(中医骨伤科学)70项。而H3101(脏腑气血津液体质)、H3102(病因病机)、H3103(证候基础)、H3106(中医诊断学)、H3107(腧穴与经络)、H3113(中医眼科学)均未超过10项。见图6。

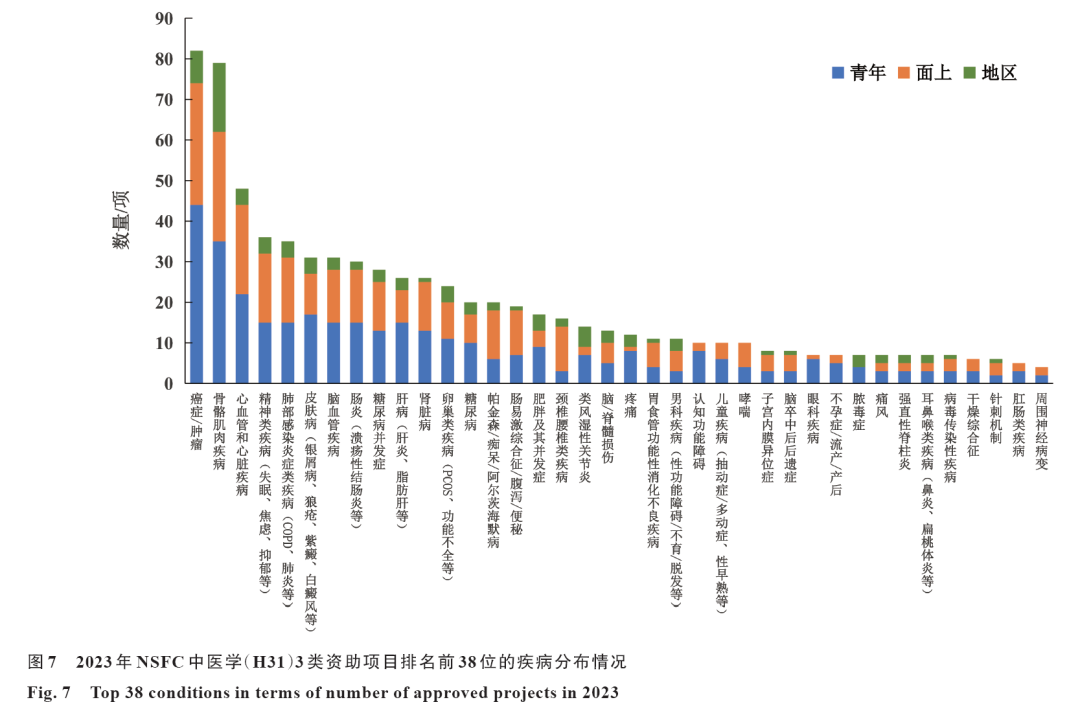

2.3 资助项目聚焦的疾病种类分布 804项研究涉及的疾病种类约有64种,此外还有11个项目没有针对特定疾病开展研究,所有疾病获资助情况详见增强出版附加材料。由图7可知,在这些疾病种类中,≥30个项目的病种有癌症/肿瘤类疾病共有82项,包括有肺癌、胃癌、结直肠癌、肝癌、乳腺癌、卵巢癌等;骨骼肌肉疾病(79项),包括骨关节炎、骨质疏松症、骨骼肌肉萎缩等;心血管和心脏疾病(48项),如动脉粥样硬化、心力衰竭、心肌缺血等;精神类疾病(失眠、焦虑、抑郁等)36项;肺部感染炎症类疾病(慢性阻塞性肺气肿、肺炎等)35项;皮肤病(银屑病、狼疮、紫癜、白癜风等)31项;脑血管疾病(脑梗死、脑出血等)31项;肠炎(溃疡性结肠炎等)30项。此外,还有13种病种仅有1个获批项目,如:高尿酸血症、戒烟、慢性放射性直肠损伤便血、慢性气道炎症、慢性乙肝和慢性胃炎共病、重症肌无力、重症中暑、脑脊髓炎、疟原虫、围绝经期综合征、血小板减少症、牙周炎、幽门螺杆菌耐药性。

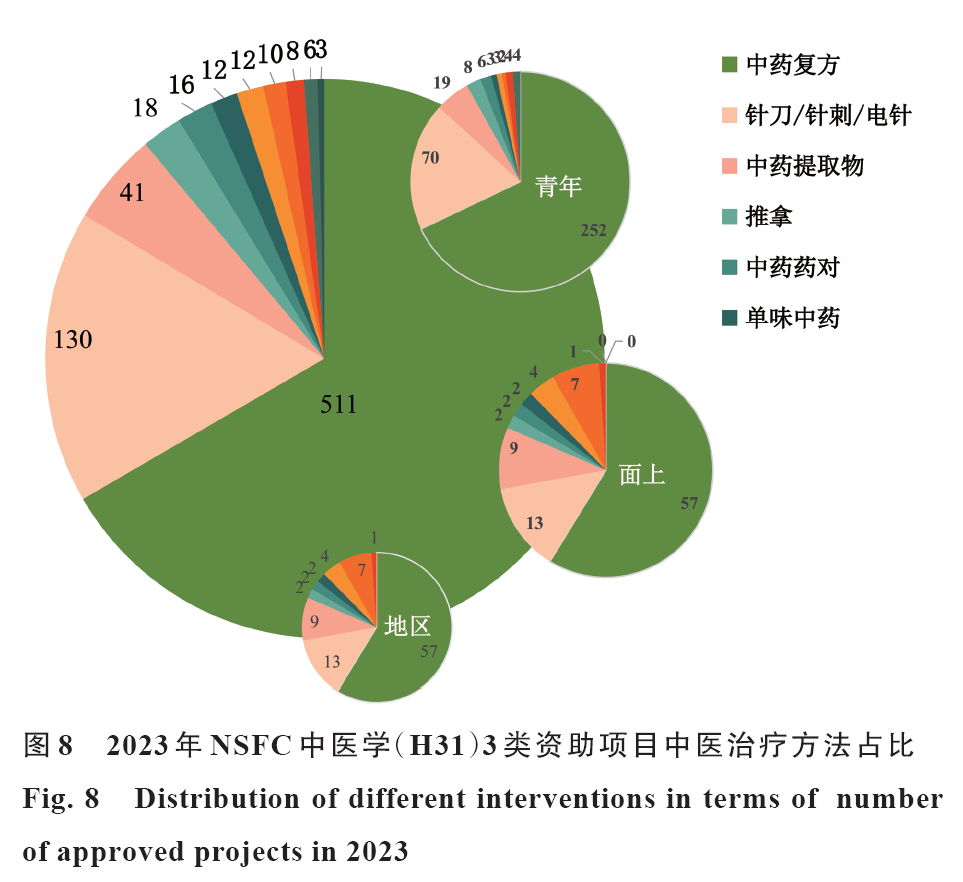

2.4 资助项目关注的中医治疗措施分析 804项研究中772项研究涵盖了20种中医治疗措施,其中≥3项研究涉及的治疗措施的分布情况如图8所示(所有治疗措施的分布详见增强出版附加材料)。由图8可知,复方研究最为多见,总计511项,占比63.55%;其次占比较多的为针刀/针刺/电针类研究,共计130项(16.16%);再有中药提取物的研究41项(5.09%),在三类项目中的占比情况基本类似。≤2项研究涉及到的治疗措施共计4种,包括五音治疗、金汁、拔罐和红外辐射仿艾灸。另外还有32项研究并未涉及具体中医治疗措施,所涉及的主题包括:知识图谱/数据挖掘(13项)、中医病机理论机制研究(11项)、证候生物学机制研究(4项)、循证相关研究(3项)和、中医体质(1项)。

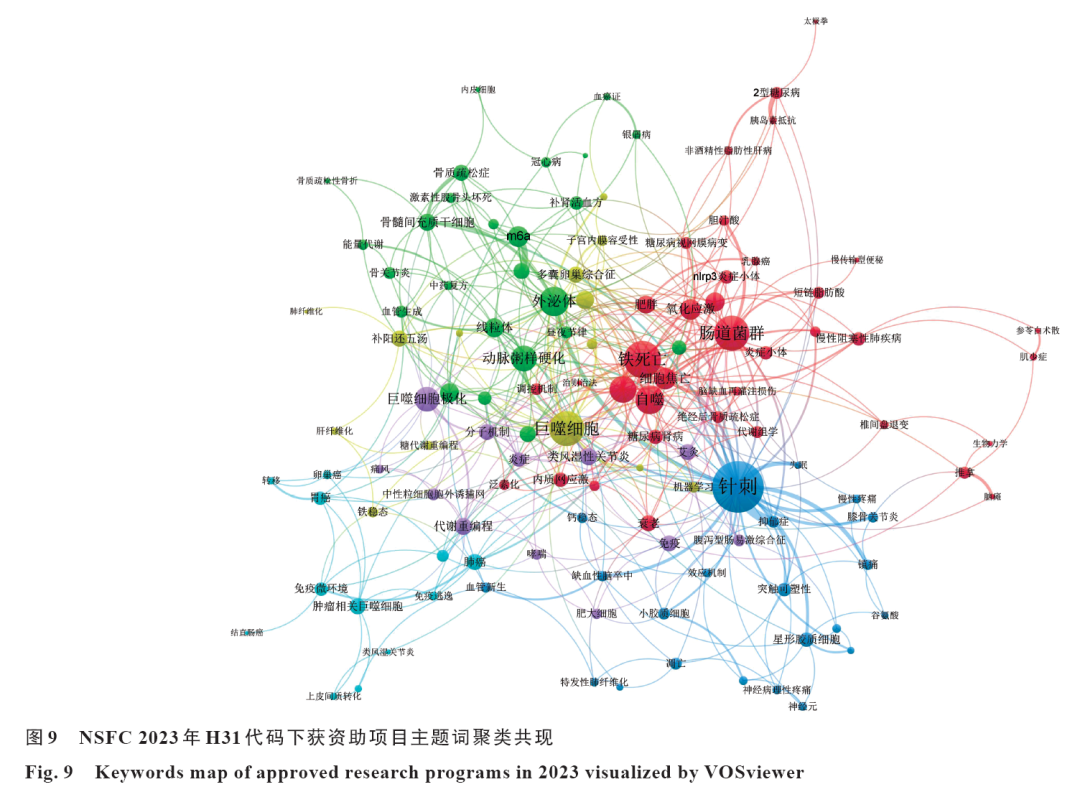

2.5 资助项目研究主题热点探析 通过文献信息可视化软件工具VOSviewer,对804个项目进行“关键词聚类”分析,以探索当前中医药研究领域热点,见图9。针对高频关键词(频数≥4次)的聚类分析结果显示,纳入关键词共分为6个亚类。

聚类一(#1)以“针刺”为核心关键词,包含星形胶质细胞、突触可塑性、镇痛、效应机制等高频关键词,研究热点主要聚焦于针刺治疗的作用机制,目标疾病包括抑郁症、膝骨关节炎、慢性疼痛、神经病理性疼痛等病种。

聚类二(#2)以“铁死亡”“肠道菌群”为核心关键词,包含细胞焦亡、自噬、氧化应激、代谢组学等高频关键词,研究热点主要聚焦于以铁死亡为代表的细胞程序性死亡方式及以肠道菌群为研究对象的调控机制,目标疾病包括糖尿病肾病、肥胖症、慢性阻塞性肺疾病、糖尿病视网膜病变等疾病。

聚类三(#3)以“巨噬细胞”为核心关键词,包含炎症反应、胞葬作用、铁稳态等高频关键词,研究热点主要聚焦于巨噬细胞这一核心靶点及相关的靶向作用机制,目标疾病包括多囊卵巢综合征、子宫内膜异位症等高发妇科疾病。

聚类四(#4)以“外泌体”为核心关键词,包含线粒体、m6A、骨髓间充质干细胞、能量代谢、甲基化等高频关键词,研究热点主要聚焦于外泌体这一类细胞外囊泡及其介导的细胞间通讯和调控作用机制,目标疾病包括动脉粥样硬化、心力衰竭、骨质疏松症、银屑病、激素性股骨头坏死等慢性疾病。

聚类五(#5)以“巨噬细胞极化”为核心关键词,包含分子机制、代谢重编程、中性粒细胞胞外诱捕网、炎症、免疫等高频关键词,研究热点主要聚焦于巨噬细胞极化表型、分子机制及其介导的免疫反应和炎症反应,目标疾病包括类风湿关节炎、痛风、腹泻型肠易激综合征、哮喘等难治性疾病。

聚类六(#6)以“肿瘤相关巨噬细胞”“免疫微环境”为核心关键词,包含免疫逃逸、上皮间质转化、乳酸化修饰、信号通路等高频关键词,研究热点主要聚焦于肿瘤疾病的免疫调节机制,目标疾病包括肺癌、胃癌、卵巢癌、结直肠癌等肿瘤疾病。

根据《国家自然科学基金条例》和国自然基金委相关管理规章,3类课题在经历同行通讯评审之后,学科评审组会议评审之前,学科再次核查每份申请书。2023年3类项目在去除形式审查有问题的41项课题后,余下8 293项课题在学科工作组审查过程中尚发现系列问题。3类项目中,以面上项目发现问题最多(149项),其次为青年项目(143项)和地区项目(56项),总计348项,占比4.19%。8类问题中出现最多的为“方剂组成一致性问题”,即核查发现部分申请书中所研究的复方和申请人所提供的支撑材料中出现的复方同名但组成不一致,如现申请书中组成和既往已获得资助的项目组成不一致,或申请书立项依据中的方解和研究方案中的组成不一致,或和所提供的前期基础及支撑的代表性著作中所描述的组成不一致。动物种属前后不一致也较多见,如全文所用动物模型中大小鼠、鼠兔混淆使用,针灸选穴前后不一致等。在“相似度核查”中发现,有部分申请书和同年申请项目,或未资助其他人项目、已资助项目整体相似度非常高,尤其是在研究内容和关键科学问题甚至技术路线图上相似度高。在“科研诚信”核查中发现,部分申请书的五篇代表性论著中出现了作者排名物理移位,如申请人名字从后移至前,或作者未列全,或删其他作者自己成为唯一作者,或共同通信/共同第一仅标注申请人自己;此外还有所提供的附件非题录信息且申请人不能提供原文。在“体外实验粗制剂问题”中发现,有部分申请人将复方水煎剂直接加入细胞培养体系。有部分面上项目申请书中未见相关代表性著作和相关前期研究数据,还有少数申请人上一结题项目完成情况较差,未完成研究任务如无研究成果产出。

多年来,通过NSFC资助的基础研究,中医药在治疗缺血性中风、冠心病、肿瘤等一系列重大疾病,常见多发病如糖尿病、银屑病、疼痛等方面均取得重要进展,为形成中医药特色治疗方案提供了科学依据。然而,中医药临床实践服务能力虽然强大,但中医药基础研究仍处于初级阶段,中药药效物质基础、复杂作用的解析等核心问题尚未取得重大突破,疗效的评价和确认也还缺乏共识,中药安全性问题屡见不鲜等,这都是中医药创新发展的掣肘。同时也存在NSFC对中医药领域的支持力度相对不足、学科发展不平衡、研究成果缺乏连贯性和延续性、优势病种局限、科研思路过于仿效国际热点、高层次人才相对缺少等不足的问题。这些问题的解决亟需加强中医药基础研究,从源头促进中医药发展。以下将结合上述分析结果,对2023年NSFC中医学(H31)3类项目申请和资助情况进行剖析。

4.1 2023年NSFC中医学(H31)申请和资助呈现“供需不平衡” 截止到2023年3月20日,NSFC各科学部集中接受的项目申请量较2022年同期相比均有所增加,医学科学部的申请量仍为最高,高达91 228项,占比29.98%。医学10处中医学(H31)共接收到3类传统项目8 334项申请书,是5年来持续增多的又一历史新高。如此递增不减的申请量,充分说明了广大中医药研究者追求守正创新,推进中医药高质量发展持续推进的坚定步伐。然而,在申请项目总数大幅增加的背景下,资助比例依然保持着下降的走势,这主要和中医药科研队伍持续快速壮大有直接关系,申请者之间存在激烈竞争。另外,也与后疫情时代国家经济复苏大环境有关,2023年的NSFC总体资助同比下降2.32%。2023年H31代码下面上/青年/地区3类项目总共资助了804项,获得资助经费30 259万元,较之2022年减少了380万元,面上项目和地区项目平均资助金额更是降到了近5年历史最低。此外,2023年,全国科研院所共有102家依托单位获得了H31代码下的项目资助,除科研实力较强的高校外,也有“江苏护理职业学院”获得项目资助。

4.2 中医药学科分支研究和所关注的研究问题发展不平衡 中医药的发展和进步,以不同级别学科的发展作为基础,就2023年获得资助的804项项目的学科代码来看,21个学科代码,获得资助项目的代码分布并不均衡,其中H3108(中医内科学)、H3118(中医针灸推拿)、H3110(中医骨伤科学)最多,共占比55%。而H3101(脏腑气血津液体质)、H3102(病因病机)、H3103(证候基础)、H3106(中医诊断学)、H3107(腧穴与经络)、H3113(中医眼科学)均未超过10项,虽然目前获得资助的代码之间存在不平衡,但这主要源自于各代码本身申请量不平衡。另外,在申请量较多的代码下也发现有申请人所申报的代码和研究内容并不匹配的现象。对于“源自于临床实践的科学问题探索研究”,这一类型面上项目2023年的申请数高达101项,而实际只有2项获得资助,资助率为1.98%。虽然《2023年面上项目专项:“源于临床实践的科学问题探索研究”指南及注意事项》明确提及医学科学部鼓励临床实践与基础研究结合,鼓励学科交叉及临床研究方法创新,但该类项目实际获得资助的难度较之常规面上项目更大。这主要源自于大多数申请人并没有较好理解申请指南中提及的3个范畴:①基于临床现象或临床问题凝练出的重要科学问题,借助临床组织样本和临床信息等资源,开展对疾病诊疗和预防有重要指导意义的基础研究。②基于前期基础研究获得的创新成果,开展临床转化探索性研究。③探索临床研究新范式,建立临床转化研究的新技术和新方法。许多申请人所申报的研究内容并不符合该类项目的资助范畴。

此外,中医药的全面发展既要注重其经典/新兴理论支持的基础研究,又要凸显其作为医学学科的可拓展性与创新性,并满足国家医疗服务需求。2023年4类科学属性问题分类资助情况来看,以B类(聚焦前沿、独辟蹊径)最多,A 类(鼓励探索、突出原创)和D类(共性导向、交叉融通)占比较少。学科代码和科学问题分布获得资助的不均衡,势必造成中医药基础研究未来走向的不平衡。

4.3 缺乏中医原创理论和符合中医药发展特点的研究,且存在套路化和模式化科研思路 2023年获得资助的804项研究,所关注的疾病仍然是以重大疾病、常见多发病最多,如癌症/肿瘤类疾病、骨骼肌肉疾病、心血管和心脏疾病、肺部感染炎症类疾病、皮肤病、脑血管疾病、肠炎等,但是重症肌无力、重症中暑、脑脊髓炎、疟原虫等非常见疾病也有涉及。804项研究关注的干预治疗以复方、针刺、中药提取物为多,但也有个别项目涉及拔罐、红外辐射仿艾灸等。近几年来比较热门的新技术新方法研究,如大数据挖掘、知识图谱、预测模型研究也有不少,另外循证相关研究(如核心结局指标研究)也有获得资助。综观2023年获得资助三类项目研究主题的热点,发现“巨噬细胞”“铁死亡”“自噬”“细胞焦亡”“肠道菌群”“外泌体”“线粒体”“胞葬”“免疫调控”“甲基化”等多有出现在获得资助的申请书中,这说明中医药研究者对于基础研究领域中的相关前沿技术有一定把握。但对于更为新近的前沿热点,如靶向治疗、免疫治疗、人工智能、单细胞测序等,目前本学科基金类项目鲜有涉及。在涉及一般热点的研究中,仍然存在较多问题,如绝大多数研究并未关注中医药原创理论的探索,或者未能充分体现中医药基础理论的原创性和临床实践指导性;另外,基于单一信号通路,围绕某一复方干预某一疾病的套路化研究仍然居多数,这类研究通过公式化的研究模式,为了申请基金项目而撰写,并无创新性,也无从谈及对解决中医药领域相关研究问题有何益处;还有研究盲目追求新技术、新方法,存在中医基础理论-研究方法-研究问题严重脱节或前后矛盾的缺陷。此外,有部分研究者科研思维跳跃性大,在没有明确研究假说和研究问题的的前提下,将各种方法和技术混杂在一起,研究主次不分,预期研究目标不明,势必造成科研经费的浪费。

通常,申请人如果选题新颖,符合临床实际需求,设计科学严谨,有较好的研究基础,在经过层层评审后,获得资助的可能性会大大提升。2023年H31代码下3类项目的资助率虽然偏低,有一定的客观原因,而每年因为人为主观错误而未过审查的项目比比皆是。这些原因或因为所在院校科研管理部门未严格把关疏漏导致,而更为主要的原因还在于申请人自身的科研素质和责任心不足。为此,申请人,每年在申报NSFC项目前,应熟悉当年的申报指南,对于诸如限制项目申报数条件和诸如推荐信等必备条件应了然于胸,避免在形式审查阶段“因小失大”而被不予受理。研究中所采用的常规实验方法和技术应采用专业领域公认的方法和技术,避免使用陈旧或淘汰或有争议的技术方法。科研诚信问题应作为科研者最为重要的一条遵循原则,在上传5篇代表性论著时,申请人应反复核对题录信息;在申报同一方向研究课题时,应避免内容的重复,以及“套路化”申请;杜绝申请书中所引用数据(图、表)的造假。此外,研究者一定要坚守“不忘初心”的科研精神,有个别研究者在获得资助后,开展研究时“敷衍了事”,临结题时,没有完成研究内容;有的仅产出1~2篇综述性的文章;有的在花完项目经费后却没有完成任何一个考核指标。这种结题较差的项目,在下次申报新项目的时候,会作为参考信息,影响申请人新项目的获批。最后,申请人应该秉持认真负责的态度,做好充分准备和仔细撰写申请内容,而不是临阵磨枪,滥竽充数,那种敷衍塞责的行为,极大消耗了科研资源,于己于行业发展都不利。

中医药学是我国的原创性医学,是应用了几千年并在医疗实践中不断总结、不断进步的成熟的理论医学、临床医学。早在2015年,习近平总书记在致中国中医科学院成立60周年贺信中就明确指出:“中医药学是中国古代科学的瑰宝,也是打开中华文明宝库的钥匙”。虽然中医药基础研究已经取得了长足进步,但整体而言与高水平的现代生物医学研究尚有一定的距离,如何在现有的基础上,加快中医药基础研究,发挥中医药独特优势,在勇攀医学高峰上有所作为;围绕我国乃至全球面临的重大卫生和健康问题,加强科研联合攻关,形成一批原创性、引领性、前沿性的重大科技成果,打造新的特色优势,“切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好”是当前和未来长期的主要目标。综合我国中医药学科的发展现状和国家医疗卫生健康发展需求,从而提出以下建议。

首先,鼓励中医药原创探索研究,促进中医药领域学科交叉研究。近十年来,中医药基础研究取得了一系列重要的研究进展, 诸多研究成果已逐渐转化应用到临床实践之中。但总体而言,真正的“原创成果重大突破”尚不多见,追热点、随大流的科研现象仍然较多,迫切需要从更加基础的层面鼓励中医药原始创新。原创性基础研究关乎整个科学体系源头创新能力的提升,为此提倡遵循中医药学原象思维,做好学科建设和科学研究的原创性,兼容并蓄,实现“我主人随”;继续加强性味归经、配伍、经络腧穴等中药原创理论研究,挖掘中药作用的机制和复方作用规律、基本模式和原理,揭示“病-证-方-效”的相互关系;深入开展中药疗效客观评价研究,从基础与临床结合的角度,破解中医疗效评价难题,将中药疗效证据化。另外,学科交叉融合已成为科学研究和创新源动力之一。学科交叉融合也频繁地发生在医学领域。数字技术、生物技术、智能制造、新材料等领域快速发展,与医学的融合程度加深,产生了诸多潜力巨大的创新点,对卫生健康事业和医疗健康产业价值重大。中医药作为一个蕴含巨大兼容性的复杂体系,积极引进其他学科关键技术和方法,和其他学科进行交叉融合,将有利于解决中医药临床应用、行业发展、科技创新等关键问题。

另外,应该加强中医药科研院所基金项目管理以及科研人员科研实践能力的培养。虽然,中医药基金项目申报数量逐年递增,但从目前的申报质量来看,中医药基金项目申请人的整体科研水平还有待提高。为此,建议相关依托单位可及时总结申请经验,组织相应的基金项目申报培训,营造积极、互助的申报氛围,为本单位申请人提供基金项目申报的相关保障机制和有利条件。作为第一责任人的申请者尚需“打铁自身硬”,要善于从临床实践中发现科学研究问题,长期积累科研经历并有相应科研成果的产出,不断更新自己的专业知识,掌握新的技术和方法,提高自己申请书的撰写水平。此外,科研人员应坚守科研诚信底线,大力弘扬科学家精神,科研管理部门通过构建成熟完善的科研诚信督查体系,降低科研不端行为,也十分必要。

国自然基金委对中医药的持续支持是中医药基础研究稳定的主要基金来源,为中医药学的发展、完善中医药基础研究系统和人才培养、创新团队建设打下了坚实基础。未来国自然基金委基金资助的中医药研究者应不断完善中医药学学科体系建设,保持中医药学原创的特色和优势,持续强化优势研究领域;推动和新兴和交叉学科的融合发展,延伸发展新的研究优势和申请点。

校对:阿冰、三丰

编辑:老王